設備合理化長期計画を推進

特殊鋼の急速な需要の増加、鉄鋼技術の進歩、経営効率を高めるために当社は1956年6月に設備合理化長期計画を立案し、これを推進することを決定しました。そして、同年8月に特別合理化計画(表1)のとおり第1次、第2次計画の具体案と第3次計画の長期構想を決定し、第1次計画から着工しました。

| 計画 | 工場 | 主要工事 |

|---|---|---|

| 第1次 | 星崎工場 | 大形圧延工場拡張 |

| 線材圧延工場拡張 | ||

| 築地工場 | 鋳造工場拡張 | |

| 第2次 | 星崎工場 | 15トンアーク炉2基増設 |

| 酸素発生装置1基増設 | ||

| 分塊圧延機1基新設 | ||

| 線材粗ロール新設 | ||

| 築地工場 | 鋳造鋳込550トン計画 |

約1億円を投じる第1次計画は特殊鋼棒鋼の増産を図るため、星崎工場を中心に取り組み、同年7月に着工した星崎工場の圧延設備と築地工場の鋳造設備の拡張工事は年内に完了しました。

続いて約12億円を投じる第2次計画は、近代的製造方式の採用と新技術導入による競争力の確保、生産力の拡大強化を狙ったものでした。1956年10月に着工、まず翌1957年3月に星崎工場で15トンダイドー・レクトロメルト式アーク炉1基が完成、6月にも同式の15トン炉1基も稼働し、同工場の製鋼能力は月産14,000トンに引き上げられました。溶解能力の増強に関連して酸素発生装置1基、また品質の向上と分塊月産1万トン以上をめざすため分塊圧延機1基を増設しました。

一方、築地工場においても第1次計画に続いて第2次の鋳造工場建屋増築工事および鋳造鋳込550トン計画が進められました。

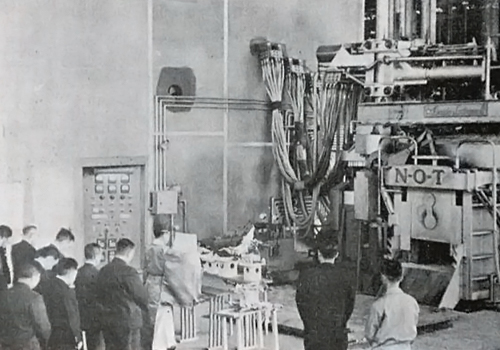

15トンダイドー・レクトロメルト式アーク炉火入式

15トンダイドー・レクトロメルト式アーク炉火入式(星崎工場、1957年6月)

第2次計画工事を推し進める間も、特殊鋼需要は増大の一途をたどったため、更なる設備拡充が求められた結果、当社は第2次計画完了前の1957年2月に総額約17億円を投ずる第2次計画の追加工事および第3次計画(表2)を決定しました。

| 計画 | 工場 | 主要工事 |

|---|---|---|

| 第2次 追加 |

星崎工場 | スクラップ処理機械化 |

| 大型疵取精整場拡張 | ||

| 熱処理設備増設 | ||

| 検査および発送設備増設 | ||

| 二次加工部門移設 | ||

| 築地工場 | 鋳造仕上設備増設 | |

| 第3次 | 星崎工場 | 調質、検査、倉庫など拡充 |

| 鋳造鋳込650トン計画 | ||

| フォージングマシン設置 | ||

| 鍛造3トンフリーハンマー増設 | ||

| 鍛造用3トンマニプレーター設置 | ||

| 工業炉組立工場拡張 | ||

| 付帯設備 | ||

| 平井工場 | アーク炉レクトロメルト化 | |

| 粗ロール新設 | ||

| 付帯設備 | ||

| 王子工場 | パッケージ四段圧延機新設ほか | |

| 川崎工場 | バネ工場拡張 | |

| 研究所 | 研究所新設 | |

| カントメーターその他 |

星崎工場では構内物流の合理化を進めるとともに二次製品加工部門の移設により総合一貫作業の効果発現を狙い、築地工場では鋳鋼部門の合理化継続工事、鍛鋼部門の機械化、工業炉製作部門の拡充を図りました。

一方、関東地区の平井工場では自動車用構造用鋼の増産に重点を置き、月産5,000トン程度の能力を目標に掲げ、王子工場は帯鋼冷間圧延を主体とした合理化の達成を中心に工事が進められました。また、同業他社に先行し星崎工場内に4階建ての研究所を建設する計画が組み込まれた点に当社の特色があります。

第2次計画の追加分と第3次計画の一部をのぞき、各工場の工事は1957年4月ごろから一斉にスタートを切りました。