不況に合理化で対抗、大江工場を閉鎖

1954年に入るとデフレ政策の浸透とともに、不況が深刻化しました。当社は業績悪化に対処するため、1953年後半から購入する原材料の原価切り下げ、原単位・歩留りの向上、管理部門の残業規制、管理職の昇給停止、減俸などの対策を実践。その結果、1954年3月には努力が実り、戦後最高となる6億6,200万円の売上高を記録。この額は朝鮮動乱の恩恵を受けた1951年6月の6億5,500万円を凌ぐものでした。しかし、販売価格がさえず受注状況も悪化したため、1954年5月には5億2,600万円、9月には3億4,600万円と売上高は一気に下降線をたどりました。

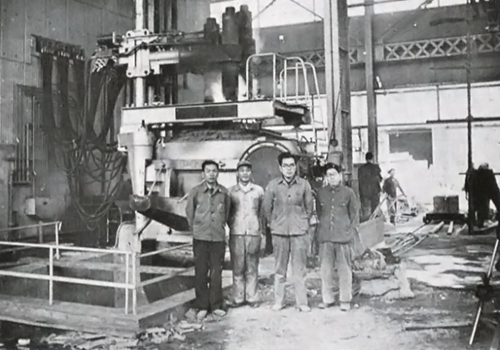

一方、終戦後は電気炉から電気パン焼窯など家電製品の製造に転じ、急場をしのいでいた大江工場でしたが新製品の開発に余念がありませんでした。朝鮮動乱勃発による重工業の復興に伴い、工業炉の需要が生み出されたのを機にフィリピン、インドへの大同メタルス式アーク炉の輸出から戦後のスタートを切りました。1952年には米国レクトロメルト社と技術提携を結び、ここに本格的に工業炉の製作販売の活路を見出し、ダイドー・レクトロメルト式アーク炉を中心に新技術の開発、工程管理の確立など、苦労しながらも前進を続けました。しかし、折しも1954年からの不況により工業炉部門にも合理化の波が押し寄せ、1955年8月に大江工場を閉鎖し、築地工場への集約を断行。1940年に操業を開始した大江工場は、その15年の歴史の幕を閉じました。

大江工場(1952年)

大江工場(1952年) 三井鉱山(株)三池製作所へ3トン ダイドー・レクトロメルト式

三井鉱山(株)三池製作所へ3トン ダイドー・レクトロメルト式アーク炉を初納入(1953年3月)

一連の合理化策を講じている間に、1954年の終わりごろから線材、バネ鋼材などの輸出に活路を見出すとともに、鉄鋼市況も立ち直りの気配を見せ始めました。1955年に入ると自動車メーカーをはじめとする多くの需要先の在庫調整も一巡し、当社の業績も回復基調をたどることとなりました。